为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,引领青年学生投身乡村和基层开展社会实践,人文学院“海岱青衿”与“逐梦行远”两支志愿服务团队于7月13日至7月25日分别前往淄博市青少年宫、淄博市国防动员综合训练教育基地、临淄稷下街道开展非遗、爱国主义教育、齐文化、心理团辅等系列特色课程,直观体验党的创新理论在祖国大地的生动实践,在“行走的思政课”中感受中国式现代化的万千气象。

一、非遗课程:

巧手传艺,触摸文化肌理

01、剪纸课:红纸巧裁繁华景,再现齐国旧日辉

剪纸是中国传统的民间艺术,也是齐文化的重要表现形式之一。在剪纸课上,非遗专家首先为志愿者们展示了他创作的《稷下学宫论坛图》,介绍了作品的创作理念。随后志愿者们准备了各种颜色的纸和剪刀,教孩子们剪出简单的齐瓦当图案。

02、书法课:笔墨晕染齐风韵,传承千年文脉长

书法是中国传统文化的瑰宝,也是齐文化的重要组成部分。在书法课上,志愿者们从横竖撇捺的基础笔画教起,笔法灵动传神,穿插讲述了书法历史典故与楷书四大家风范,通过练习临帖,带领孩子们领略汉字之美与文化之深。

03、面塑课:指尖捏塑传奇事,定格齐国旧时光

面塑是一种用面团制作各种造型的传统技艺。在面塑课上,志愿者播放面塑非遗技艺的短视频为孩子们讲解面塑的历史与艺术价值。通过讲述捏、揉、刻等基础面塑手法,在志愿者们的帮助下孩子们用小手“塑”说着匠心,完成了一个个精美的面塑作品。

04、扎染课:蓝白浸染岁月痕,晕开齐国古色香

扎染是一种古老的染布技艺,具有独特的艺术魅力。在扎染课上,志愿者们从扎染起源的趣味讲述,到折叠、捆扎、染色等技法的实操教学,志愿者们耐心示范、一对一指导,带领孩子们制作出带有齐文化元素的布料,解锁 “布里生花” 的奇妙密码。

05、做烧饼:巧手烘焙酥香韵,品味非遗老味道

周村烧饼的酥香萦绕鼻尖。志愿者们耐心指导,从揉面、擀制到撒芝麻、贴饼烤制一系列工序,让孩子们领略到了传统工艺的独特魅力。指尖与面团的接触,让孩子们于实践中感受着非遗文化的魅力。

06、竹编工艺:竹篾交织编雅趣,传承匠艺古风情

竹编工艺的雅致为课堂添韵。老手艺人指尖翻飞,竹篾在经纬交织中渐渐蜕变成精巧器物,纹路间尽显匠心。孩子们凑近细看,感受竹篾的柔韧与编织的逻辑。志愿者协助传递竹材,引导孩子们尝试穿插编织,在亲身体验中理解 “慢工出细活” 的深意。当亲手完成的简易竹编成型,孩子们真切感知到传统工艺的魅力,让竹编这门千年技艺的种子,悄然在少年心中扎根,延续文化的脉络。

二、爱国主义教育:

红色根脉深扎根,薪火相传续荣光

志愿者以泛黄革命史料和红色家书为引,解读其中的家国情怀与“舍小家为大家”的坚定。组织学生写下对先辈的寄语,制成“文脉书签”留存红色记忆,加深对红色历史的认识,让红色基因浸润童心,点燃火种,培育家国情怀。

三、齐文化课程体系:

溯史寻源诵雅韵,传承文脉续华章

志愿者摒弃枯燥的课本,用故事串联起齐国的过往,从姜太公封齐建国的开创之举,到齐桓公九合诸侯的雄才大略,再到稷下学宫百家争鸣的文化盛景,一个个精彩故事搭配着相关图片,让孩子们仿佛穿越到了那个辉煌时代。

朗诵课上,《管子》《晏子春秋》中的古文片段被选为素材。孩子们的声音从最初的生疏生硬,逐渐变得抑扬顿挫,每个字都似跳跃的音符。有个孩子朗诵完后,兴奋地说自己好像听懂了古文意思,这让所有努力都有了价值。孩子们在提升语言能力的同时,也真切感受到了齐文化蕴含的智慧。

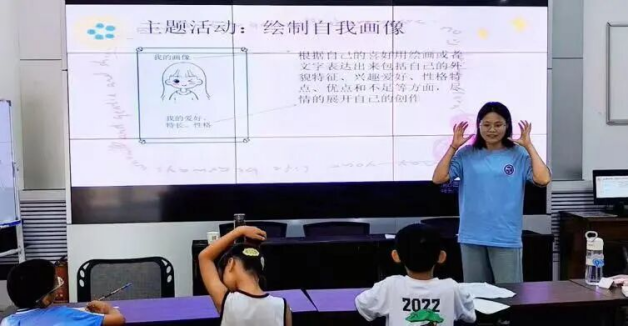

四、心理团辅与防霸凌:

守护童心助成长,筑牢根基向未来

本次“三下乡”为小学儿童设心理团辅与防霸凌教育专场,守护孩子们健康成长。帮助孩子识别情绪、表达想法,在协作中增自信。志愿者用故事引导建立良好人际模式。防霸凌教育通过案例、动画解析危害,教孩子辨霸凌信号,学“说不”“求助”。活动融合心理疏导与安全教育,为乡村儿童身心健康筑防线。

五、博物馆之旅:

探馆寻踪品古韵,传承文脉续薪火

01、走访齐文化博物馆

在活动期间,志愿者们访谈了齐文化博物馆工作人员。他们详细介绍了博物馆的馆藏文物与齐文化的研究成果。志愿者们尝试用镜头记录青年视角,解读齐文化、宣传齐文化,通过抖音等大众易于接受的短视频平台,邀请更多人发现齐文化的魅力。

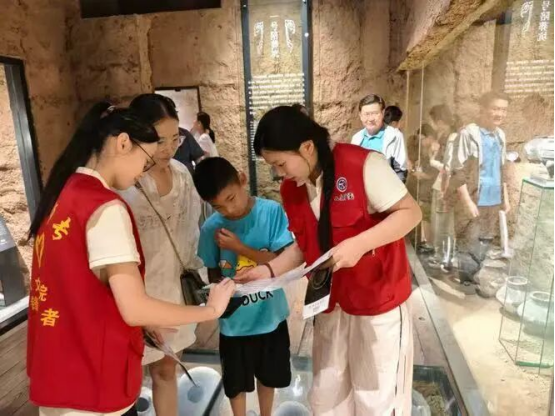

02、寻迹淄博市博物馆

在淄博市博物馆志愿服务中,志愿者们化身讲解员,用生动语言向游客讲述文物故事与红色历史价值;在入口处帮游客操作预约系统、解答疑问;在展厅内引导秩序、为特殊需求者提供帮助;还指导游客使用“扫码听讲解”功能,手把手教学操作。这些行动让游客参观更顺畅,传递了温暖与人文关怀。